紫砂壶起源于金沙寺或大潮山,这两种说法皆有史料佐证。我们来看看各种史料上是怎么说的:

《荆溪疏》刊刻于万历十二年(1684年),成书比周高起《阳羡茗壶系》早60年左右。名为“疏”而实为“志”,具有纪游、纪事、纪实的特征,其性质和作用与方志无二,可信度非常高。

作者王穉登,苏州人,文征明的弟子,是当时著名的文人和书法家。王穉登曾两次来到宜兴游历,一次是嘉靖四十年(1561年),另一次是万历十一年(1583年)。在明代所有到宜兴游历的文人中,王穉登是逗留时间最长并专门写了游记记录的。

《荆溪疏》记其游金沙寺经过云:“寺左有杭中丞祠堂,弘正间诸髠嗜酒,悉卖寺田,中丞出锾赎其半,归常住,故没而俎豆其中”。弘正间就是弘治、正德年间,髠是秃子的意思,此处指和尚。意思就是在弘治、正德年间,金沙寺的和尚因为嗜酒,已经开始变卖寺产了,而且“卖寺产”这个事,从弘治年间一直持续到嘉靖年间,直到杭淮把寺产赎回来。但即使是在杭淮出资重建后,金沙寺也依然荒凉。

那么为什么在弘治、正德、嘉靖、隆庆、万历这漫长的岁月中,金沙寺都如此荒凉破败呢?不光是因为和尚嗜酒,虎患才是根本原因。

自晋而后千余年间,金沙寺附近山中猛虎繁生,虎患从未间断,尤以明代为甚。嘉靖四十一年(1562)王樨登亲临金沙寺,记其行程:“蜀山折而南可二十里,曰湖没······地多虎,白昼咥人,暴甚。一岁中死者几二千,指近虎妖也。余同幼元来游。先三日,射杀一虎。巡检藏其皮,俟县官入计还,受赏格。肉作醢售之,饲小儿,能稀痘。”万历十一年(1583)王穉登再临金沙寺:“余以万历癸未闰二月初二,间道走金沙,路中见虎迹。舆夫尽怖。幼元命举炮震山谷。然闻山人言,虎惊则跳而噬人。即入寺,舆夫指所从间道(由玉女潭行)者,虎穴也,不寒而傈。”一年之中吃了1000多人的老虎在出没,官府在悬赏,这样的地方,老百姓敢去吗?没人去能不荒凉吗?

吴颐山守孝期间读书,一般认为是从正德三年(1508)开始,杭淮赎回重建金沙寺是在嘉靖十四年(1535),那时吴颐山已经退休。而在杭淮赎回重建金沙寺之前,《荆溪疏》等众多史料证据都指出:金沙寺有猛虎为患,几乎没有僧人,十分荒凉破败。显然不是个适合读书的地方。

周高起的《阳羡茗壶系》是公认的史上第一本紫砂专著。如果在百度搜索,得到的答案大部分会显示其成书于1640年(崇祯十三年)左右,但这是以讹传讹。因为书中“神品”这一段明确记载“沈君用……巧殚厥心,以甲申四月夭”。沈君用是明天启、崇祯年间宜兴地区的制壶名家,生于1621年,卒于1644年。因为明确记载了沈君用之死,所以《阳羡茗壶系》至少是在甲申四月即1644年4月份之后成书的。

1645年8月22日,江阴城被清军屠城,全城仅剩53人。江阴人周高起就是在这时候被清兵杀死的。所以,《阳羡茗壶系》的成书时间,一定在1644年4月到1645年8月之间,比《荆溪疏》晚了60年左右。

而且,与王穉登亲临宜兴不一样,周高起虽然也到过宜兴,但《阳羡茗壶系》的内容大多是道听途说,书中明确写道“闻之陶家云”,意思是“以下内容,我是听宜兴做壶的人说的”。那么他听到什么了呢?——“颐山读书金沙寺中,供春于给役之暇,窃仿老僧心匠”。这句话非常重要,在所有紫砂史料中,只有此处提到了紫砂壶起源于金沙寺,后人的著作如吴骞《阳羡名陶录》等都是引用的此句。

另外,《阳羡茗壶系》明显是被后人篡改过的,书中写到“故茶至明代”、“明代良陶让一时”,这显然与时代不符。明人称呼明代,只会说“国朝”、“本朝”或“大明”,不会直呼“明代”。

所以,综上所述,道听途说并被篡改过的《阳羡茗壶系》本身可信度就不高,又跟可信度极高的《荆溪疏》相互矛盾,且是孤证,这就不得不让我们怀疑,紫砂壶究竟是不是起源于金沙寺?如果不是,那么起源于哪里?所幸,当时的紫砂圈核心人物为我们留下了答案。

吴仕,也就是吴颐山,当时的宜兴第一才子,供春的主人,后来做过四个省的提学副使,所以被称为“四省文宗”。如果确实存在供春这个人,作为吴仕的书童或婢女,要花大量时间钻研制作紫砂壶的技术,至少需要得到主人的同意和支持吧?否则是不可想象的。而更大的可能,本身这个事就是在吴仕的授意下干的。从这个角度来看,吴仕确实是事实上的紫砂文化始祖。

而吴仕在自己的诗文集《颐山私稿》中,却从来没有提到过金沙寺。甚至连与其经常来往的二十几位亲友的诗文集里,也未见提到金沙寺。

吴仕说自己读书在南山,南山就是大潮山。大潮山是吴仕胞弟的岳父、工部侍郎沈晖的产业,沈晖在吴仕服孝期间,曾邀请其入住南山沈家庄园。对此,吴仕的《颐山私稿》多有提及。如卷一《菊圃》“小隐南山下,移花忽满床”,《送陈虞山》“我屋南山下,他年为尔分”,卷二《元日奉宴鹤坡侍御诸君子于颐山草堂记事》“惭予亦忝春官属,思向南山拾堕樵”。

吴梅鼎是吴仕的侄玄孙,史上第一座紫砂陶艺馆朱萼堂的少主。周高起写书的素材来源正是他的堂兄吴迪美。吴梅鼎写下了紫砂史上第一篇优美的文赋《阳羡甆壶赋》,成文仅仅比周高起《阳羡茗壶系》晚10年左右,就已经完全推翻了周高起的说法。其中明确写道“余从祖拳石公读书南山,携一童子名供春”。

而同时期另一位文人,有“徐文长第二”之称的清初著名作家周容,应吴梅鼎邀请,亲自来到宜兴朱萼堂观看制壶高手许龙文做壶(当时时大彬还在世),并写下了史上第一篇详细介绍紫砂壶制作技艺的文章《宜兴甆壶记》,文中说“今吴中较茶者,必言宜兴甆。云始万历间大朝山寺僧传供春”。

周容说的“大朝山”就是现丁蜀镇洑东村的“大潮山”,也就是吴仕和吴梅鼎祖孙俩提到的“南山”。纵观历代宜兴县志,南山多数为泛指,但确有所指的是大潮山。如《增修宜兴县旧志》中记载:“大潮山,一名南山,在县东南五十里”,《南山十景诗序》“去宜兴东南五十里,有山名大潮山,以其在县城之南,故又名南山”,《阳羡名陶录》:“大潮山,一名南山,在宜兴南,距丁、蜀二山甚近故陶家取土便之”。

综上所述,紫砂文化始祖吴仕,吴仕的侄玄孙、朱萼堂少主吴梅鼎,再加上一个社会名流周容,至少这三个人的说法是一致的,而他们都没提到过金沙寺,岂不蹊跷?

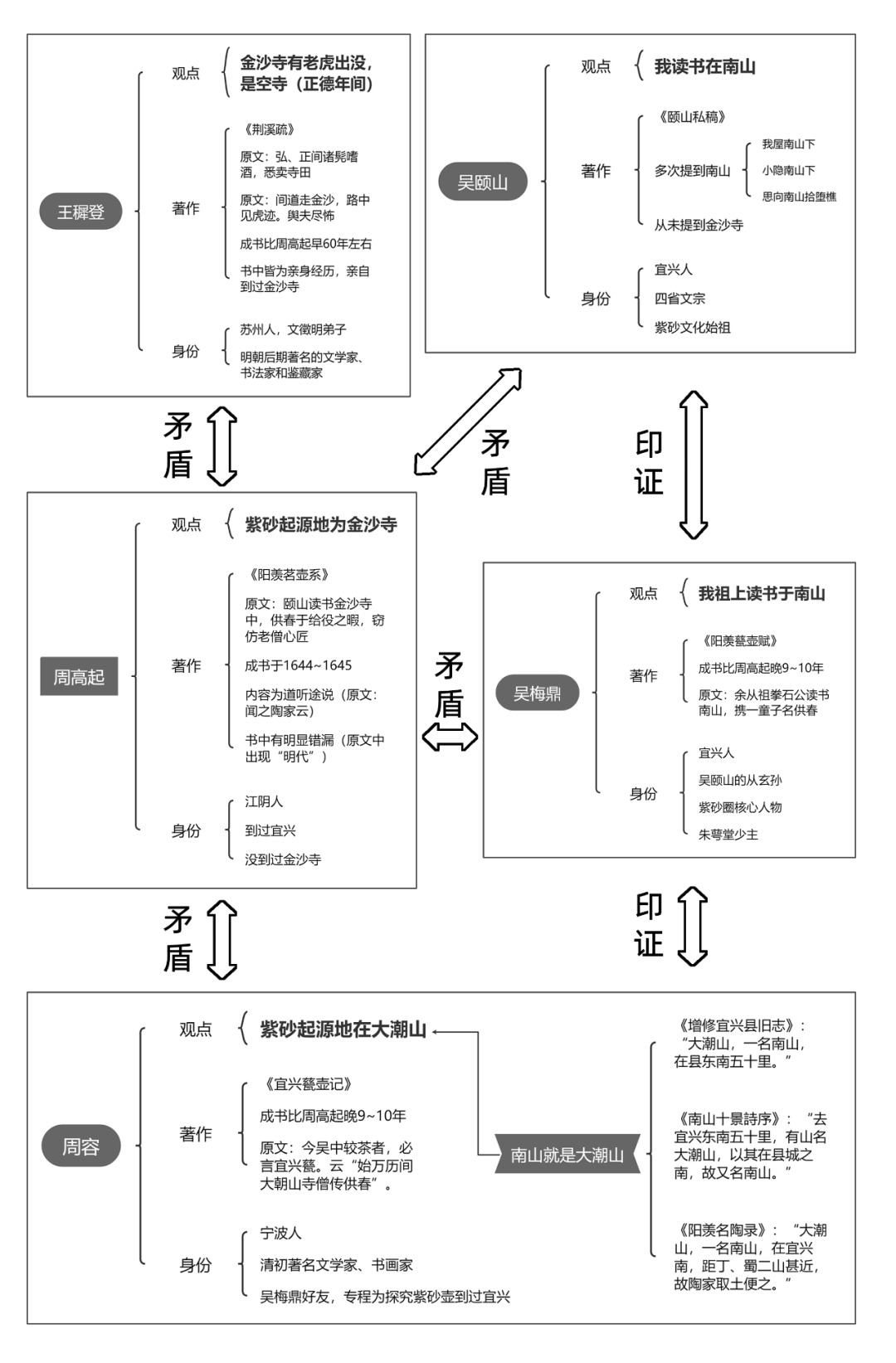

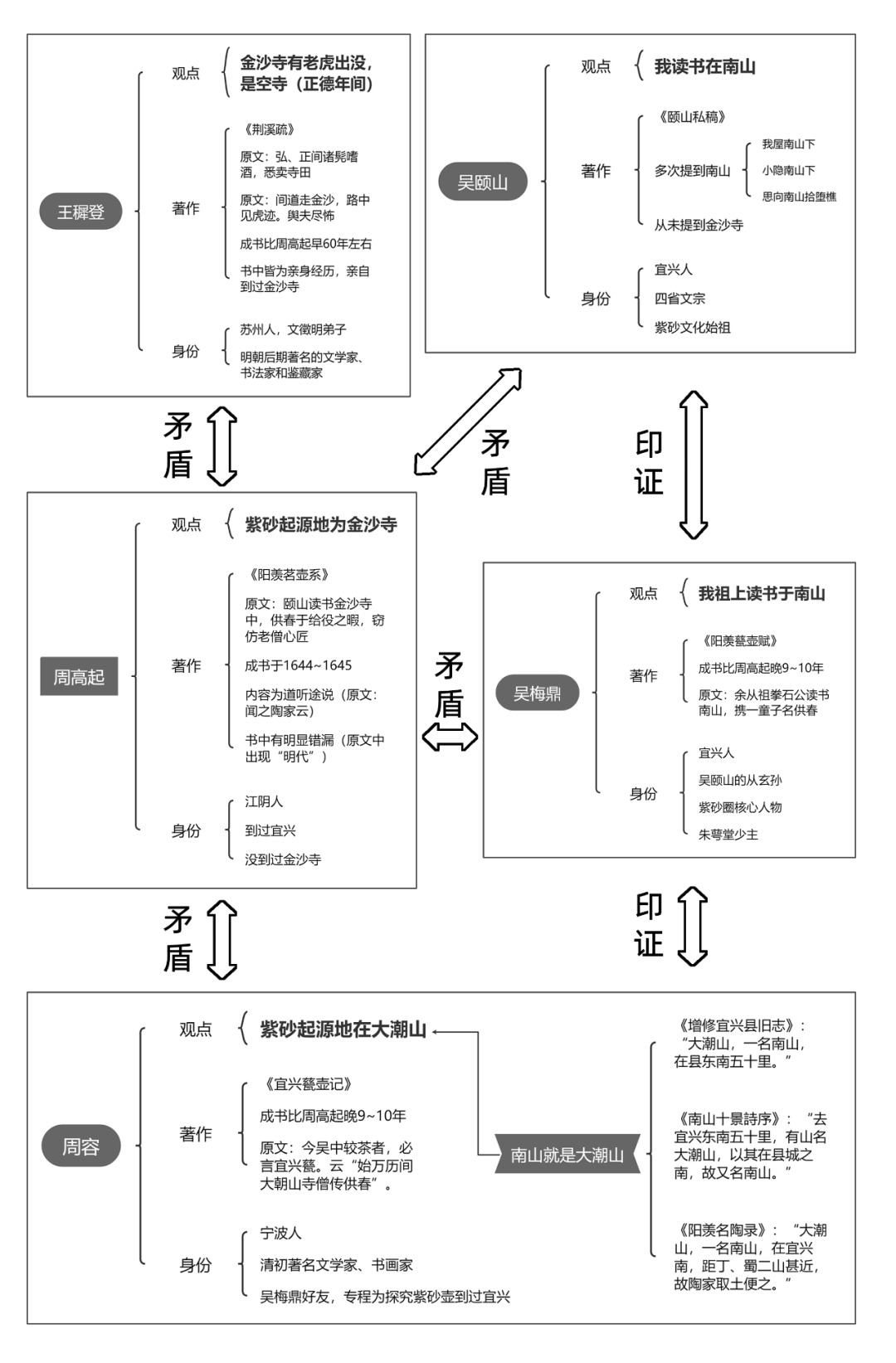

以上这几位古人对紫砂壶起源地的观点,可以用一张思维导图来总结。

(此图点击后可放大)

四、当代学者论金沙寺

通过对上述史料的考察,我们已经了解,紫砂壶起源于金沙寺或大潮山,这两种说法皆有史料佐证,并非今人凭空臆想。但有趣的是,在漫长的岁月中,似乎从未有人关注过这些史料中的矛盾。

直到1937年,李景康、张虹在合著的《阳羡砂壶图考》提到“然供春仅一家僮,能作树瘿、仿古诸式,款识‘供春’二字亦书铁线小篆,倘非颐山研求式样,代为署款,恐难臻此。《壶系》以颐山小传附于供春传,以主附仆,体制究有未安”,第一次隐晦地质疑了周高起。

1950年,台湾艺文印书馆出版的《中国历史参考图谱》中,正式写明了紫砂壶的发明者为大潮山寺僧,而没有随大流写作金沙寺僧。

本世纪初,资深文史工作者、台湾国史馆纂修徐鳌润老先生开始关注这个课题。经过多年研究,徐老于2005年底专门发表了5万字的论文《供春壶史初考》,系统阐述了自己的观点,认为紫砂壶起源地应该是大潮山而非金沙寺。该论文甫一发表,就在紫砂界引起了很多争论,宜兴资深报人、已故紫砂文化学者盛畔松和徐州籍紫砂学者杨世明等人率先撰文表示支持。

曾任山东省文物局副局长、山东工艺美术学院人文艺术学院院长的张从军教授,也曾撰文《紫砂壶起源考》质疑周高起,他说:“对于金沙寺在吴仕读书期间已经衰败以及吴仕读书南山的事实,周高起作为一个参与撰修《江阴县志》的文人来说,应该耳熟能详,绝不会仅凭陶人传说望风捕影,这不符合明清文人的学风,也有失修志人的品行。”

在2023年开始的中国宜兴紫砂文化重要起源地课题研究中,紫砂文化学者、中央电视台《大美紫砂》节目主讲人高明君撰文《紫砂壶缘起》,《洑东村志》主编戴银法校长撰文《紫砂壶起源考辨》,都明确表示支持紫砂文化起源地为大潮山。中央文史研究馆馆员万建中,中国民间文艺家协会副主席吴元新,中华文化促进会紫砂产业工作委员会秘书长许亮也都对课题组专家的研究成果给予了充分肯定。

中国宜兴陶瓷博物馆首任馆长时顺华曾撰文,认为供春只是个传说中的人物,不一定真实存在,紫砂文化起源于大潮山的可能性非常大,他主动向大潮山福源寺捐赠了与徐鳌润老先生20多年来的书信、手稿等文献资料。

紫砂历史文化专家、紫砂鉴定专家潘持平在文章中指出:“宜兴籍前辈徐鳌润先生的论文掀开了紫砂史考新的一页,填补了许多空白”,他对紫砂壶起源于金沙寺也持怀疑态度,并向大潮山福源寺捐赠了一枚印有徐鳌润头像的台湾邮票。

从古至今,中国文化传承中一直存在一种很有意思的“托伪”现象,即将自己的思想或作品假托别人名下。托伪的原因是多种多样的,有些是为了更好地传播自己的思想,所以假托名人,利用名人的流量。比如《黄帝内经》显然不可能是黄帝写的。网络上经常看到“鲁迅说”、“佛祖说”,其实都是一些刚出炉的心灵鸡汤。还有些托伪,则是为了避祸,尤其是在文字狱盛行的朝代。紫砂文化中的托伪,显然是属于后者。

吴仕年纪轻轻就中了解元,做过四个省的提学副使,最终官至四川参政,是当时文人中的顶流,是宜兴人的骄傲。大潮山是吴仕胞弟的岳父、户部侍郎沈晖的产业,沈晖也是当时著名的文人。在那个时代,百工技艺都被视为贱业,对于吴仕和沈晖这种文人来说,发明紫砂壶并不是一件光彩的事,所以索性推说是由其书童(或婢女)发明的,并把地点改成了偏远荒凉的金沙寺。这从当时的历史背景来看,是极有可能的。

作者简介

1、许亮 :中国宜兴紫砂文化重要起源地研究课题组组长,中华文化促进会紫砂产业工作委员会秘书长,韩国国际禅茶文化研究会海外咨问委员

2、时顺华:中国宜兴紫砂文化重要起源地研究课题组特邀专家,中华文化促进会宜兴紫砂文化产业委员会名誉主任,中国宜兴陶瓷博物馆首任馆长